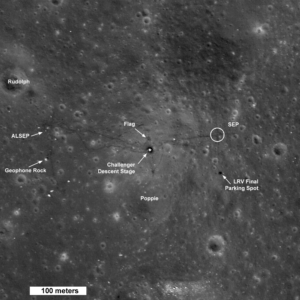

Eine auf den Messungen des LOLA-Instruments

an Bord des Lunar Reconnaissance Orbiters

beruhende Karte der Oberflächenstruktur im Bereich des Mondsüdpols.

Verschiedene Krater sind hier eingezeichnet

- einschließlich Cabeus A, der das Einschlagsziel von LCROSS ist.

(Abbildung: NASA/GSFC)

Als die Apollo-Astronauten vor 40 Jahren vom Mond zurückkehrten, brachten sie mehrere Proben Mondgestein mit. Da man annahm, dass in den im Gestein vorkommenden Mineralien Wasser gebunden ist, wurden die Gesteinsproben auf Anzeichen für Wasser analysiert. Obwohl die Forscher Spuren von Wasser nachweisen konnten, nahm man an, dass es sich dabei um Verunreinigungen von der Erde handelte, weil die Behälter, mit denen das Gestein zur Erde kam, undicht waren. Und obwohl einige Wissenschaftler damit fortfuhren, zu vermuten, dass an den kältesten Orten in den Südpolkratern des Mondes Wasserlagerstätten existieren könnten, war der allgemeine Konsens, dass der Mond knochentrocken sei.

Neue Daten von gleich drei verschiedenen Raumsonden haben dieser Auffassung nun ein Ende gesetzt.

Die neuen Entdeckungen, über die in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Science“ im Detail berichtet wird, kommen nur wenige Wochen vor dem geplanten Einschlag der Mondsonde LCROSS.

Sowohl mit der indischen Mondsonde Chandrayaan-1 als auch mit den NASA-Raumsonden Cassini und Deep Impact wurden Anzeichen von Wasser und Hydroxyl in den Spektren des von der Oberfläche des Mondes zurückgeworfenen Lichts gefunden.

Chandrayaan-1, Indiens allererste Mondsonde überhaupt, hatte die Aufgabe, die Mondoberfläche zu kartographieren und ihre chemische Zusammensetzung zu bestimmen (die Mission des Orbiters endete vorzeitig aufgrund einer Fehlfunktion). Der an Bord von Chandrayaan-1 befindliche, von der NASA gebaute Moon Mineralogy Mapper (M3) registrierte Wellenlängen, die eine chemische Bindung zwischen Wasserstoff und Sauerstoff anzeigten – ein klares Zeichen für das Vorhandensein von Wasser und Hydroxyl. Da M3 nur die obersten fünf Millimeter des lunaren Regoliths durchdringen kann, scheint sich das beobachtete Wasser auf oder sehr knapp unter der Mondoberfläche zu befinden. Die Beobachtungen von M3 zeigten auch, dass das betreffende Signal zu den Polen hin stärker wird. Hier sind also offenbar größere Wasservorkommen verborgen.

Die Raumsonde Cassini, die den Mond im Jahr 1999 auf ihrem Weg zum Planeten Saturn passiert hatte, konnte dieses Signal von Wasser/Hydroxyl ebenfalls messen. Die Daten von Cassini zeigen eine globale Verteilung des Signals, wobei es an den Polen stärker und in den Mondmeeren etwas schwächer ist.

Und schließlich gibt es noch die Daten der Raumsonde Deep Impact, die während mehrerer naher Vorbeiflüge am Erde-Mond-System (als Teil der sog. EPOXI-Mission) Infrarotmessungen durchführte. Auch hier wurde das Signal von Wasser/Hydroxyl gemessen, wobei erneut die Pole die stärksten Signale zeigten. Bei ihren mehrfachen Vorbeiflügen war Deep Impact sogar in der Lage, dieselben Regionen zu unterschiedlichen Mondtageszeiten zu beobachten. Mittags, wenn die Sonnenstrahlen am stärksten waren, war das Signal von Wasser/Hydroxyl am schwächsten, während es am Morgen stärker war. Diese Beobachtung zeigt, dass die Mondoberfläche zumindest für einen Teil des Mondtages recht stark hydriert ist.

In Kombination deuten die Entdeckungen der drei Raumsonden nicht nur auf die Anwesenheit von Wasser und Hydroxyl hin, sondern sie zeigen auch, dass der Prozess, der zur Hydrierung des Mondes führt, von den täglichen Änderungen der Sonneneinstrahlung angetrieben wird.

Möglicherweise gibt es zwei Arten von Wasser auf dem Mond: solches, das z.B. aus wasserhaltigen Kometen stammt, die auf der Mondoberfläche eingeschlagen sind, und solches, das vom Mond selbst stammt. Diese zweite, endogene Quelle könnte möglicherweise durch Wechselwirkungen zwischen dem Sonnenwind und dem Mondgestein entstanden sein. Das Gestein und der Regolith, aus denen die Mondoberfläche aufgebaut ist, bestehen zu 45 % aus Sauerstoff, der zusammen mit anderen Elementen überwiegend in Silikatmineralien gebunden ist. Der Sonnenwind besteht hauptsächlich aus Protonen, also positiv geladenen Wasserstoffatomen. Wenn diese positiv geladenen Wasserstoffatome, die mit etwa einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit reisen, auf die Mondoberfläche auftreffen, brechen sie die Bindungen des Sauerstoffs mit den anderen Mineralienelementen auf. Und dort, wo freier Sauerstoff und Wasserstoff existieren, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich Spuren von Wasser und Hydroxyl bilden werden.

Veröffentlichungen:

Pieters, C. M. et al.: Character and Spatial Distribution of OH/H2O on the Surface of the Moon Seen by M3 on Chandrayaan-1. In: Science 10.1126/science.1178658, 2009.

Clark, R. N.: Detection of Adsorbed Water and Hydroxyl on the Moon. In: Science 10.1126/science.1178105, 2009.

Sunshine, J. M. et al.: Temporal and Spatial Variability of Lunar Hydration as Observed by the Deep Impact Spacecraft. In: Science 10.1126/science.1179788, 2009.

NASA Instruments Reveal Water Molecules on Lunar Surface

Some first results from Lunar Reconnaissance Orbiter (or, I love LOLA)

Moon Mineralogy Mapper (M3)