Am 11. September 2010 konnte im Süden des afrikanischen Kontinents eine Bedeckung der Venus durch den Erdtrabanten verfolgt werden. Diese Bedeckung fand bei vollem Tageslicht statt, wobei Sonne und Mond nur ungefähr 40 Grad voneinander entfernt standen, was die Anfertigung detailreicher Aufnahmen erschwerte.

Trotz der schwierigen Bedingungen konnte Kerneels Mulder mit seinem 3,5-Zoll-Refraktorteleskop einige gut gelungene Schnappschüsse der Bedeckung machen. Aus den Aufnahmen erstellte er eine kurze Videosequenz und veröffentlichte sie auf dem Videoportal YouTube. Das Video zeigt eindrucksvoll die beleuchteten Halbkugeln von Mond und Venus, nachdem der Planet wieder hinter dem Mondhorizont erscheint.

Solscape

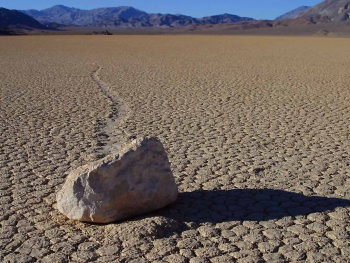

Die wandernden Steine der Racetrack Playa

Wandernder Felsen auf der Racetrack Playa.

(Public Domain)

Die berühmten wandernden Steine der Racetrack Playa sind seit den späten 1940er Jahren ein Rätsel für die Wissenschaft: das 4,5 mal 2,2 Kilometer messende Hochplateau im Death Valley beherbergt Dutzende Steine verschiedener Größe, die sich über Nacht bewegen und dabei deutlich sichtbare Spuren im Sand hinterlassen. Trotz jahrzehntelanger Forschungen kann der komplexe Mechanismus, der zu der Bewegung der Steine führt, bisher nicht zufriedenstellend erklärt werden.

Eine kürzlich abgeschlossene Expedition unter der Leitung von NASA-Wissenschaftlern kam zu dem Ergebnis, dass offenbar eine ganze Reihe von Faktoren für die Wanderungen der bis zu 350 Kilogramm schweren Steine verantwortlich ist. Unter anderem spielt nächtliche Eisbildung eine wesentliche Rolle. Durch starke Winde angetrieben, rutschen die Felsen auf zuvor gebildeten Eisschollen entlang. Begünstigt wird dieser Prozess von dem rutschigen Untergrund, der durch regennasse Bakterienmatten und tonigen, schmierigen Boden entsteht.

Planck und XMM-Newton entdecken Galaxiensupercluster

Das Weltraumobservatorium Planck erforscht seit 2009 die kosmische Hintergrundstrahlung. Forscher des Planck-Teams haben nun einen Galaxiensupercluster entdeckt, der zu den größten seiner Art im bekannten Universum zählt. Die Entdeckung wurde auch bereits durch Beobachtungen mit dem Röntgenteleskop XMM-Newton bestätigt.

Die Auswertung der von Planck gelieferten Daten zeigt, dass der Supercluster offenbar aus drei kleineren Clustern besteht, die durch dünne Filamente aus Gas miteinander verbunden sind. Es ist zugleich die erste bestätigte Entdeckung, die sich den sog. Sunjajew-Seldowitsch-Effekt zunutze macht. Dieser Effekt beschreibt die Veränderung der Energieniveaus von Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Durchqueren diese Photonen großräumige Strukturen, wie z.B. Galaxiencluster, wird Energie von den Elektronen des Gases in den Galaxienhaufen auf die Photonen übertragen. Dadurch kommt es zu einer Zunahme höherenergetischer Photonen relativ zum Planck-Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung.

Das Weltraumobservatorium Planck ist in der Lage, die verschiedenen Energiezustände der Photonen mit hoher Genauigkeit zu registrieren.

Planck’s erster Blick auf Galaxienhaufen und einen neuen Superhaufen

Planck’s first glimpse at galaxy clusters and a new supercluster

Heiße Jupiter werden durch Gezeitenkräfte in Sterne gestürzt

Der Kugelsternhaufen 47 Tucanae enthält auf einem Raum mit einem Durchmesser von 120 Lichtjahren mehrere Millionen Sterne. Vor zehn Jahren begannen Forscher, diesen Haufen auf Exoplaneten hin zu untersuchen. Entgegen den Erwartungen konnte dort bis jetzt aber kein Planet gefunden werden. Vor allem die Heißen Jupiter – riesige Gasplaneten, die sich sehr nahe an ihrem Mutterstern befinden – konnten nicht gefunden werden. Dabei sind dies die momentan am häufigsten beobachteten Exoplaneten.

Zwei amerikanische Forscher haben nun ein Modell entwickelt, das diesen Mangel mit dem hohen Alter von Kugelsternhaufen erklären kann. Demnach werden die Gasplaneten durch Gezeitenkräfte abgebremst und auf einer Spiralbahn in die Sterne gelenkt. Laut dem Modell geschieht dies innerhalb eines Zeitraumes von einer Milliarde Jahren mit ungefähr einem Drittel der Gasplaneten.

Im Kugelsternhaufen 47 Tucanae dürfte es aufgrund seines hohen Alters demnach nur noch rund vier Prozent der zuvor vorhandenen Gasplaneten geben.

Deadly Tides Mean Early Exit for Hot Jupiters

Too Little, Too Late: How the Tidal Evolution of Hot Jupiters affects Transit Surveys of Clusters

Neue Erkenntnisse über Vulkanismus und Wasser auf dem Mars

Die vom mittlerweile funktionsunfähigen Marslander „Phoenix“ gesammelten Daten lieferten aktuellen Studien zufolge neue Erkenntnisse über die Geschichte des Roten Planeten. Bei der Auswertung der Daten ging es insbesondere um vulkanische Aktivitäten und das Vorhandensein größerer Wassermengen auf der Oberfläche.

Die Wissenschaftler analysierten dafür hauptsächlich Daten über die chemische Zusammensetzung der dünnen Marsatmosphäre, die zu fast 98% aus Kohlendioxid besteht. Mit dem an Bord von „Phoenix“ befindlichen Evolved Gas Analyzer konnten die Anteile verschiedener Kohlenstoff- und Sauerstoff-Isotope im atmosphärischen Kohlendioxid gemessen werden. Das Verhältnis dieser Isotopenanteile zueinander deutet auf vulkanische Aktivitäten in der jüngeren geologischen Entwicklungsgeschichte des Mars hin. Ebenso muss es in jüngster Vergangenheit noch erhebliche Mengen flüssigen Wassers auf der Oberfläche gegeben haben, das mit der Atmosphäre interagieren konnte und sie so messbar veränderte.

NASA Data Shed New Light About Water and Volcanoes on Mars

Phoenix Mars Lander Finds Surprises About Planet’s Watery Past

Phoenix Lander Revealing a Younger, Livelier Mars

Stable Isotope Measurements of Martian Atmospheric CO2 at the Phoenix Landing Site

Lithiumhäufigkeit abhängig vom Alter sonnenähnlicher Sterne

Seit über einem halben Jahrhundert stellen sich Forscher die Frage, warum die Lithiumhäufigkeit unserer Sonne so viel geringer ist als die von Meteoriten. Deren chemische Zusammensetzung ist seit der Geburt unseres Sonnensystems vor viereinhalb Milliarden Jahren im Wesentlichen unverändert geblieben. Eine oft genannte, mögliche Ursache für die geringen Lithiumhäufigkeiten in der Sonne und anderen Sternen, um die Planeten gefunden wurden, ist eben die Anwesenheit der Planeten. Eine Gruppe unter der Führung von Forschern des Max-Planck-Instituts für Astrophysik veröffentlichte vor kurzem eine umfassende Studie von Lithiumhäufigkeiten in Sternen, die unserer Sonne sehr ähnlich sind. Diese Studie belegt, dass die Lithiumhäufigkeit mit dem Alter der Sterne zusammenhängt und nicht, wie kürzlich von einer konkurrierenden Gruppe behauptet, mit der Anwesenheit von Planeten.

Weiter in der Pressemeldung des Max-Planck-Instituts für Astrophysik:

Das Geheimnis der geringen solaren Lithiumhäufigkeit und ihre Beziehung zu Exoplaneten

Siehe auch:

Lithium depletion in solar-like stars: no planet connection

Galaxien-Kannibalismus liefert Hinweise über die Entwicklung von Spiralgalaxien

Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße wachsen, indem sie sich kleinere Zwerggalaxien einverleiben. Dabei werden die Zwerggalaxien massiv verzerrt, und um die Spiralgalaxie herum entstehen surreal anmutende Ranken und Sternströme. Nun konnte eine neue Himmelsdurchmusterung solche Verschmelzungsspuren erstmals an Galaxien außerhalb unserer kosmischen Nachbarschaft nachweisen. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, das heutige Bild von der Entstehung von Spiralgalaxien auf die Probe zu stellen.

Weiter in der Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie:

Spirale frisst Zwerg: Umrankte Galaxien liefern neue Informationen über die Evolution von Spiralgalaxien

Siehe auch:

wissenschaft.de – Kannibalismus im Weltall

Planet oder Brauner Zwerg?

Während die Kriterien für die Einteilung als Planet am kleinen Ende der Größenskala nach der neuerlichen Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) recht gut eingegrenzt wurden, gibt es um die Kriterien am anderen Ende der Größenskala noch heftige Debatten: Wissenschaftler streiten darüber, wann ein Himmelskörper als Planet anzusehen ist und wann als Brauner Zwerg.

Bisher diente die Fähigkeit zur Deuterium-Fusion als Grenze. Die entsprechende Massengrenze wurde auf etwa 13 Jupitermassen berechnet, alles darunter sollte ein Planet sein.

Ein Team um David Speigel von der Princeton University hat nun Simulationen durchgeführt, die dieses Limit in Frage stellen. Speigel untersuchte die Anfangsbedingungen, welche herrschen, bevor die Deuterium-Fusion eines Himmelskörpers zündet. Dabei fand er heraus, dass die berechnete Massengrenze weitaus stärker variieren kann als bislang angenommen wurde. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Deuterium-Fusion bei Braunen Zwergen offenbar schon bei ungefähr elf Jupitermassen möglich.

The Deuterium-Burning Mass Limit for Brown Dwarfs and Giant Planets

Die Ozonschicht wächst wieder

Das im Jahr 1987 in Kraft getretene Verbot von umweltschädlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) lässt die Ozonschicht in 20 Kilometern Höhe wieder wachsen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschern des Instituts für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich.

Die Arbeit liefert den ersten Beleg dafür, dass das FCKW-Verbot eine Erholung der Ozonschicht eingeleitet hat: ein Fünftel des Schwunds über der Nordhalbkugel der Erde ist inzwischen wieder wettgemacht.

Das Ozonloch über dem Südpol wird den Wissenschaftlern zufolge jedoch vermutlich erst in zehn bis 15 Jahren kleiner werden.

Evidence for the effectiveness of the Montreal Protocol to protect the ozone layer

DLR_next: neues Internetportal für Kinder und Jugendliche

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein neues Internetportal gestartet, das speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist. Das „DLR_next“ genannte Angebot zielt hauptsächlich darauf ab, bei den jungen Besuchern das Interesse für Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Zu diesem Zweck können auf den Internetseiten umfassende Artikel abgerufen werden, die – natürlich altersgerecht – über verschiedenste Sachverhalte informieren. Ergänzt werden die schriftlichen Erläuterungen durch multimediale und interaktive Inhalte, etwa eine virtuelle Reise durch unser Sonnensystem oder diverse Quizspiele.