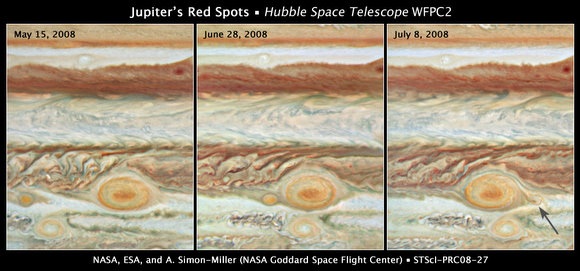

Nicht nur der Saturn, auch der Jupiter hat einen Ring – und der ist viel größer als bisher angenommen. Das haben Forscher um Harald Krüger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau gemeinsam mit Kollegen des Heidelberger Max-Planck-Instituts für Kernphysik und US-Kollegen um Douglas Hamilton von der University of Maryland entdeckt. Den Forschern gelang es erstmals, die um den Jupiter kreisenden Staubkörnchen zu vermessen. Sie nutzten dazu Daten der Raumsonde Galileo, die von 1995 bis 2003 durch das Jupitersystem geflogen war. Für die Bahnen, auf denen die Teilchen um den Jupiter kreisen, spielt nach den neuen Untersuchungsergebnissen der Schatten des Planeten eine größere Rolle als bisher gedacht. Auf der Tagseite werden die Staubpartikel durch die Sonneneinstrahlung positiv aufgeladen. Auf der Nachtseite dagegen tragen sie eine negative Ladung. Durch dieses komplizierte Wechselspiel wird die Bewegung der Teilchen maßgeblich bestimmt. Da elektrisch aufgeladene Staubteilchen auch bei der Geburt von Planeten eine entscheidende Rolle spielen, sind die Jupiterringe so etwas wie ein Labor, in dem bestimmte astrophysikalische Prozesse untersucht werden können.

Alle großen Planeten unseres Sonnensystems haben mehr oder weniger ausgeprägte Ringe aus Staubteilchen und Gesteinsbrocken. Während Saturns majestätische Ringe bereits in irdischen Hobby-Teleskopen sichtbar werden, sind die des Jupiter so hauchzart, dass sie selbst mit Raumsonden nur schwer zu fotografieren sind. So wurden die ersten Bilder der Jupiterringe auch erst Ende der 1970er Jahre von der Raumsonde Voyager 1 aufgenommen.

Staubige Begleiter durch Licht und Schatten

Hamilton, D.P. and H. Krüger: The sculpting of Jupiter’s gossamer rings by its shadow. Nature 453, 72-75. (PDF; 1.4 MB)

First Evidence of Jupiter Ring – Voyager 1, March 4, 1979

Jupiter Ring System – Voyager 2