Sehr sehenswertes Video mit den Highlights vom Start der Raumsonde „Juno“, produziert und vertont von der United Launch Alliance.

Kategorie: Jupiter

Raumsonde „Juno“ erfolgreich gestartet

Die Raumsonde „Juno“ ist heute um 18:25 Uhr MESZ an Bord einer Atlas V-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus ins All gestartet.

Nach einer knapp fünfjährigen Reise über eine Entfernung von etwa 3,4 Mrd. Kilometer wird die mit Solarenergie betriebene Sonde in eine Umlaufbahn um den Planeten Jupiter einschwenken und ihn ein Jahr lang erforschen.

33 Mal wird „Juno“ dabei über die Jupiterpole fliegen und sich den obersten Atmosphärenschichten bis auf 5.000 Kilometer nähern – so nah, wie vor ihr noch keine andere Sonde.

„Juno’s“ Reise zu dem Gasriesen ist auch eine Reise zu den Anfängen unseres Sonnensystems: unter den acht Planeten gilt der Jupiter als der erste, der sich aus dem solaren Urnebel bildete, seine Struktur könnte uns demnach wichtige Hinweise über die Entstehung unseres Sonnensystems geben.

So soll die „Juno“-Mission klären, ob Jupiter einen festen Kern aus schweren Elementen besitzt. Bisher weiß man nur, dass der Gasplanet keine sichtbare feste Oberfläche hat. Darüber hinaus soll die Raumsonde Jupiter’s Magnetfeld und die Zusammensetzung von Jupiter’s Atmosphäre erkunden.

Mit „Juno“ zum Jupiter (Update)

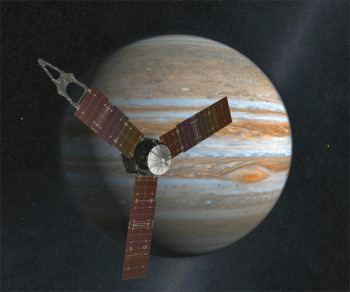

Künstlerische Darstellung

der Raumsonde Juno in der Jupiterumlaufbahn.

(NASA/JPL-Caltech)

Nach der Pluto-Sonde „New Horizons“ wird am kommenden Freitag, den 5. August 2011 um 17:34 Uhr MESZ mit „Juno“ die zweite Raumsonde des New Frontiers-Programms der NASA starten. „Juno“ soll mindestens ein Jahr lang den Planeten Jupiter erforschen.

Die Raumsonde wird jedoch nicht auf direktem Weg zum Jupiter fliegen: zwei Jahre nach dem Start, am 9. Oktober 2013, wird die Sonde ein sog. Fly-By-Manöver an der Erde vollführen, um dadurch genügend Geschwindigkeit zum Erreichen des Jupiters aufzubauen. Die gesamte Reise zum größten Planeten unseres Sonnensystems wird deshalb etwa 5 Jahre Flugzeit in Anspruch nehmen, so dass „Juno“ erst am 4. Juli 2016 den Jupiter erreicht.

Aus einer polaren Umlaufbahn wird die Raumsonde dann ein Jahr lang den Aufbau, die Atmosphäre und Magnetosphäre des Gasriesen erkunden. Die Farbkamera an Bord von „Juno“ wird dabei detaillierte Nahaufnahmen des Planeten liefern.

Welt der Physik: Raumsonde Juno startet zum Jupiter

Neue Sonde „Juno“: NASA will ins Innere des Jupiter spähen

Juno – Missionshomepage der NASA (Englisch)

Juno to Show Jupiter’s Magnetic Field in High-Def

Schon wieder ein Feuerball in Jupiters Atmosphäre beobachtet

Aufnahme des Einschlagblitzes vom 20. August 2010.

(Masayuki Tachikawa)

Zum Vergrößern das Bild anklicken.

Denkt ihr manchmal auch noch an die Zeit zurück, als der einzig bekannte und von Astronomen beobachtete Einschlag auf Jupiter der des Kometen Shoemaker-Levy 9 war?

Nun, diese „beschauliche“ Zeit können wir wohl endgültig zu den Akten legen.

Im vergangenen Juli fand der Amateurastronom Anthony Wesley einen dunklen Fleck in Jupiter’s südlicher Hemisphäre. Wie sich herausstellte, war dort ein etwa 500 Meter durchmessender Asteroid eingeschlagen.

Dann, am 3. Juni diesen Jahres, konnten Anthony Wesley und Christopher Go den Feuerball eines Impaktereignisses in der oberen Atmosphäre des Jupiter beobachten.

Jetzt ist es wieder passiert. Am Freitag, den 20. August 2010 um 18:22 Uhr UTC beobachtete der japanische Amateurastronom Masayuki Tachikawa einen Feuerball in der nördlichen Hemisphäre des Jupiter. Höchstwahrscheinlich ist auch hier wieder ein Asteroid oder Komet in den oberen Wolkenschichten des Gasriesen verglüht.

Einen detaillierten Bericht über die Entdeckung findet man auf der japanischen ALPO-Webseite (für die englische Beschreibung der Beobachtung muss man auf der Seite nach unten scrollen).

Die japanische ALPO-Webseite hat auch Bilder aus der Zeit nach dem Impaktereignis online gestellt. Bisher gibt es offenbar keinen Beleg für eine Einschlagnarbe.

Amateurastronomen filmen Einschlagblitz auf Jupiter!

Aus seinen Beobachtungsdaten vom 3. Juni 2010

erstellte Anthony Wesley dieses Farbbild des Jupiter.

Das Bild des Feuerballs (bestehend aus 30 Einzelbildern)

wurde von ihm separat bearbeitet

und später an der richtigen Stelle eingefügt.

Zum Vergrößern das Bild anklicken.

Die Amateurastronomen Anthony Wesley aus Australien und Christopher Go von den Philippinen haben unabhängig voneinander ein Impaktereignis auf dem Planeten Jupiter beobachtet und gefilmt. Der Einschlag ereignete sich am gestrigen 3. Juni um 22:31 Uhr MESZ und produzierte einen hellen Lichtblitz in den oberen Wolkenschichten des Gasriesen.

Anthony Wesley ist kein Unbekannter: am 19. Juli letzten Jahres war ihm ein dunkler Fleck auf Jupiter aufgefallen, der, wie wir heute wissen, auf den Einschlag eines etwa 500 Meter durchmessenden Asteroiden zurückging.

Jupiter Impact – June 3, 2010 (Sonderseite von Anthony Wesley mit Link zu seinem Video)

Das Video von Christopher Go (Direktlink; WMV; 140 KB)

Zum Asteroideneinschlag auf Jupiter im Jahr 2009 siehe die folgenden Artikel:

Erste Wetterkarte des Großen Roten Flecks auf Jupiter

Wärmebild des Großen Roten Flecks

und seiner Umgebung.

(ESO/NASA/JPL/ESA/L. Fletcher)

Zum Vergrößern das Bild anklicken.

Einem internationalen Forscherteam um Glenn Orten vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ist es erstmals gelungen, eine Wetterkarte des größten auf Jupiter tobenden Wirbelsturms zu erstellen.

Der als „Großer Roter Fleck“ bezeichnete Orkan ist mit einer Länge von 24.000 Kilometern und einer Breite von 13.000 Kilometern nicht nur der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems, sondern auch der langlebigste: er existiert schon seit mindestens 300 Jahren. Dabei ist er sowohl in seiner räumlichen Ausdehnung als auch über die Zeit gesehen überraschend stabil.

Ermöglicht wurden die neuen Erkenntnisse durch Wärmebilder, die mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) und anderen auf der Erde stationierten Großteleskopen aufgenommen wurden.

Der Große Rote Fleck ist mit -160 Grad Celsius ein Kaltgebiet der Jupiteratmosphäre. Wie die Wärmebildaufnahmen verraten, herrschen jedoch in der besonders intensiv rot gefärbten Region in der Mitte des Flecks um drei bis vier Grad höhere Temperaturen als im Rest des ansonsten kalten Wirbelsturms.

Mit den neuen Erkenntnissen kann nun auch erstmals ein direkter Zusammenhang zwischen der Färbung des Großen Roten Flecks und Umweltbedingungen wie etwa der Temperatur hergestellt werden. Die gemessenen Temperaturunterschiede treiben offenbar die Zirkulation des Sturms an und transportieren somit auch chemische Verbindungen aus tiefer gelegenen Schichten nach oben, die für die auffällige rote Farbe des Wirbelsturms sorgen. In den Randbereichen des Flecks wiederum sind dunkle Streifen zu erkennen, die von den Forschern als absinkende Gase identifiziert wurden.

Bevor Ende der 1970er Jahre die Voyager-Sonden dem Gasplaneten Jupiter einen Besuch abstatteten, dachte man, der Große Rote Fleck wäre ein Oval ohne großartige innere Struktur. Die Wärmebilder bestätigen nun erneut, dass es sich im Gegenteil um ein höchst komplexes Gebilde handelt. Der Temperaturunterschied zwischen der Kern- und der Außenregion des Flecks reicht bspw. aus, um die Drehrichtung des Sturms in einem kleinen Gebiet zu ändern: während sich der Sturm eigentlich gegen den Uhrzeigersinn dreht, ist es im Zentrum genau umgekehrt.

Auch andere Regionen der Jupiteratmosphäre werden von derartigen Temperaturunterschieden beeinflusst. So sind die Windgeschwindigkeiten und die Wolkenmuster an verschiedenen Stellen der Jupiteratmosphäre messbar verändert.

Thermal Structure and Composition of Jupiter’s Great Red Spot from High-Resolution Thermal Imaging

(lokal gespeicherte PDF-Datei)

Der Große Rote Fleck, aufgenommen vom Weltraumteleskop Hubble

Bildmosaik des Großen Roten Flecks, aufgenommen von Voyager 1

Bildmosaik des Großen Roten Flecks, aufgenommen von der Raumsonde Galileo

Warum sich Ganymed und Kallisto unterschiedlich entwickelten

Ganymed ist der dritte und größte der vier großen Monde des Planeten Jupiter und der größte Mond des Sonnensystems. Kallisto umkreist den Jupiter außerhalb des Ganymed und ist etwa so groß wie der Planet Merkur. Damit ist er der drittgrößte Mond des Sonnensystems. Ganymed und Kallisto entstanden zur gleichen Zeit, aus der gleichen Region der solaren Urwolke. Doch damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn während Ganymeds Inneres in einen metallischen Kern und mehrere Schichten differenziert ist, blieb Kallisto unvollkommen differenziert: er besteht aus einer Mischung aus Silikatgestein und Eis. Und auch die Oberflächenstrukturen der beiden Jupitermonde unterscheiden sich: einer einheitlichen, ungewöhnlich dunklen und mit Kratern übersäten Eisoberfläche bei Kallisto steht bei Ganymed eine Zweiteilung in eine alte, dunkle Hälfte und eine hellere, durch viele Verwerfungen gekennzeichnete gegenüber.

Seitdem vor 30 Jahren die Voyager-Raumsonden die ersten Daten über die beiden Monde zur Erde sendeten, ist die Frage unbeantwortet, warum Ganymed und Kallisto solche Unterschiede aufweisen. Jetzt haben Amy C. Barr und Robin M. Canup vom Southwest Research Institute (SwRI) eine Erklärung gefunden, die die Wurzeln der ungleichen Entwicklung in die Frühzeit des Sonnensystems verlegt.

In dieser Zeit des sog. Late Heavy Bombardment vor rund 3,8 Milliarden Jahren wurden die jungen Planeten immer wieder durch Einschläge von kleineren und größeren Gesteinsbrocken – Resten der Planetenbildung – getroffen. Die Forscher modellierten die Ereignisse zu dieser Zeit und analysierten, wie stark wiederholte Treffer einen Himmelskörper von der Größe der beiden Monde aufheizen und aufschmelzen lassen. Es zeigte sich, dass beide Himmelskörper damals ganz unterschiedlich stark vom Bombardement betroffen waren: Ganymed wurde so gründlich und tief aufgeschmolzen, dass die gesamte Hitze nicht so schnell ins All entweichen konnte; das gesamte Gestein des Mondes sank in sein Zentrum. Kallisto hingegen erhielt deutlich weniger Treffer und entging damit dem vollständigen Schmelzen.

Eine Schlüsselrolle dafür spielte der Jupiter: seine starke Anziehungskraft zog die Gesteinsbrocken aus dem All geradezu an. Weil aber Ganymed dem Gasriesen näher ist, bekam er auch die größere Menge an Asteroiden und Kometen ab. Mehr als doppelt so häufig, so die Berechnungen der Wissenschaftler, wurde der große Mond getroffen. Zudem, auch das zeigte die Simulation, waren die Objekte beim Einschlag auf Ganymed deutlich schneller und damit auch energiereicher. Dadurch heizte sich Ganymed erheblich stärker auf als Kallisto; die Energie reichte aus, um den Differenzierungsprozess in Gang zu setzen. Kallisto hingegen strahlte die Energie größtenteils wieder ins All ab und blieb daher fest.

SwRI researchers offer explanation for the differences between Ganymede and Callisto

Bildmaterial und Videoanimation zur Pressemeldung des SwRI

Die Galileischen Monde – Tabellen, Weblinks & more

| Io | Europa | Ganymed | Kallisto | |

|---|---|---|---|---|

| Mittlere Entfernung von Jupiter | 422.000 km | 671.000 km | 1.070.000 km | 1.883.000 km |

| Durchmesser* | 3.643 km | 3.130 km | 5.268 km | 4.806 km |

| Masse | 8,93 x 10²² kg | 4,8 x 10²² kg | 1,5 x 10²³ kg | 1,08 x 10²³ kg |

| Dichte | 3,56 g/cm³ | 3,01 g/cm³ | 1,94 g/cm³ | 1,85 g/cm³ |

| Umlaufzeit** | 1,77 Tage | 3,55 Tage | 7,16 Tage | 16,7 Tage |

| Bahnneigung gegen die Ekliptik | 0,04° | 0,47° | 0,21° | 0,51° |

| Zusammensetzung der Atmosphäre | Schwefeldioxid | Sauerstoff | Sauerstoff | Kohlendioxid |

*Zum Vergleich: der Durchmesser des Planeten Merkur beträgt 4.880 km, der des Erdmondes 3.476 km.

**Die Galileischen Monde besitzen allesamt eine gebundene Rotation, d.h. ihre Rotationsperioden sind identisch mit ihren Umlaufzeiten; die Monde wenden dem Jupiter stets dieselbe Seite zu.

Bildergalerie

(Zum Vergrößern die jeweiligen Vorschaubilder anklicken.)

Die Fotos für diese Montage der Galileischen Monde wurden am 6. März 1979 von Voyager 1 während ihrer Annäherung an Jupiter aufgenommen. Io (oben links), Europa (oben rechts), Ganymed (unten links) und Kallisto (unten rechts) sind hier in ihrer korrekten relativen Größe abgebildet. Die Fotos von Io und Europa wurden aus einer Entfernung von 2,9 Millionen Kilometer aufgenommen, das Foto von Ganymed aus 3,4 Millionen Kilometer, und das von Kallisto aus 6,9 Millionen Kilometer Entfernung. Die Auflösung aller Fotos – mit Ausnahme desjenigen von Kallisto – beträgt etwa 50 km pro Bildpunkt; für Kallisto sind es 100 km pro Bildpunkt.

(NASA/JPL/astroarts.org)

Dies ist eine Montage der besten Fotos von den vier größten Jupitermonden, aufgenommen vom Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) an Bord der Raumsonde New Horizons während des Jupiter-Vorbeiflugs am 27. und 28. Februar 2007. Die Fotos wurden so skaliert, dass sie die korrekte relative Größe der Monde wiedergeben. Außerdem sind Io, Europa, Ganymed und Kallisto (v.l.n.r.) in der Reihenfolge ihres Abstands von Jupiter angeordnet.

(NASA, JHU/APL, SwRI, astroarts.org)

In dieser Collage des Jupiter-Systems schweben die vier größten Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto (v.l.n.r.) über dem Rand des Jupiter mit seinem Großen Roten Fleck. Die Fotos von Jupiter, Io und Ganymed wurden im Juni 1996 von der Raumsonde Galileo aufgenommen, das Foto von Europa im September 1996. Das Foto von Kallisto stammt von Voyager 1 und wurde am 6. März 1979 aufgenommen.

(NASA/JPL/DLR/astroarts.org)

Collage des Jupiter-Systems aus Aufnahmen der Raumsonden Voyager und Galileo.

Der Ausschnitt unten rechts zeigt die Valhalla-Region auf Kallisto. Ganymed befindet sich in der unteren Bildmitte, Europa rechts oberhalb von Ganymed. Der Mond links oben ist Io.

(NASA/JPL/Calvin J. Hamilton, solarviews.com/astroarts.org)

Weblinks

Discovery of the Galilean Satellites

Galileo’s First Jupiter Observations

Wolfram Alpha Blog – Recreating Galileo’s Discovery: 400 Years Later

Kallisto – eine alte, mit Kratern übersäte Welt

Der am weitesten von Jupiter entfernte Galileische Mond Kallisto ist eine einfache Welt mit geringen Anzeichen für innere Aktivität. Da er mit mehr Kratern übersät ist als die anderen drei großen Jupitermonde, muss seine Oberfläche am ältesten sein. Sie hat sich seit der Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren vermutlich nicht mehr verändert und stellt somit ein Fossil aus dem solaren Urnebel dar.

Insofern ist Kallisto dem Planeten Merkur und dem Erdmond äußerlich sehr ähnlich, aber er unterscheidet sich doch in vielerlei Hinsicht von ihnen. So gibt es weder große Krater noch Vulkanebenen oder Gebirgszüge. Außerdem sind die Krater auf Kallisto viel flacher als jene auf dem Erdmond. Offenbar ist Kallistos Eiskruste nicht stabil genug, um die schweren Ringwälle zu tragen. Möglicherweise verformten und glätteten auch gletscherartige Eisbewegungen viele Krater.

Cratering Rates on the Galilean Satellites

Fractures, Scarps, and Lineaments on Callisto and their Correlation with Surface Degradation

A model for the interior structure, evolution, and differentiation of Callisto

Geological Evidence for an Ocean on Callisto

Bildergalerie

(Zum Vergrößern die jeweiligen Vorschaubilder anklicken.)

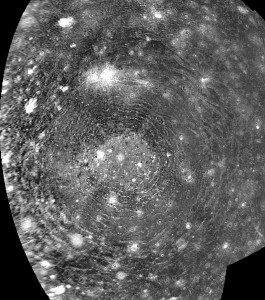

Kallisto ist von einer Vielzahl von Kratern überzogen, die in seiner stahlharten Eisoberfläche erhalten blieben. Sie sind sehr flach. Außerdem gibt es kaum große Krater, so dass der Rand des Mondes keine Oberflächenerhebung zeigt. Viele Krater sind von hellen Ringen umgeben, bei denen es sich um klares Wasser handelt, das bei den Meteoriteneinschlägen auf die schmutzige Oberfläche gelangte.

Bildmosaik aus Aufnahmen der Raumsonde Voyager 1 vom 6. März 1979.

(NASA/JPL/Daniel Macháček/astroarts.org)

Die auffälligste Erscheinung auf Kallisto ist ein ausgedehntes System konzentrischer Ringe namens Valhalla. Vor langer Zeit schlug hier ein Meteorit ein, der – wie ein ins Wasser fallender Stein – ringförmige Wellen erzeugte, die anschließend gefroren. Offenbar versanken die Reste des Meteoriten unter der Oberfläche von Kallisto, so dass nur das Ringsystem mit einem Radius von etwa 1.500 Kilometern übrig blieb.

Stereografische Projektion eines Bildmosaiks aus Aufnahmen der Raumsonde Voyager 1.

(NASA/astroarts.org)

Morgen hier bei Solscape: Die Galileischen Monde – Tabellen, Weblinks & more

Ganymed – eine Welt aus Kratern und Spalten

Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem. Von seinem Durchmesser übertrifft er sogar den Planeten Merkur. Seine Dichte ist jedoch so gering, dass er im Wesentlichen aus Wassereis bestehen muss. Erkenntnisse, die mittels der Raumsonden Voyager und Galileo gewonnen wurden, zeigen, dass Ganymed von einem dicken Mantel aus Wassereis bedeckt ist. Zudem gibt es starke Hinweise auf einen subglazialen Ozean.

Ganymeds Oberfläche zeigt Anzeichen für eine ganze Reihe von geologischen Aktivitäten, einschließlich Krustenbewegungen und Gebirgsbildung. Die Eishülle ist in mehrere dunkle Blöcke zerbrochen, die zig Kilometer weit über die Oberfläche geschoben wurden. Andere Gebiete sind von gefalteten Gebirgsketten überzogen.

Wahrscheinlich zerbrach die Oberfläche Ganymeds in Folge einer generellen Ausdehnung. In einer frühen Phase sank das Gestein ins Innere ab, und das Eis stieg nach oben. Dort dehnte es sich wegen des geringeren äußeren Drucks aus. Diese Krustenexpansion ist möglicherweise sowohl für die dunklen Blöcke als auch für die Gebirge verantwortlich. Es gibt Gebirge, die sich überlagern, andere winden sich ineinander. Einige Bergzüge überqueren Krater, während man auch Krater auf den Bergen findet. Daraus schließen Planetologen, dass die Gebirge über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sind. Wahrscheinlich dauerte die Krustendeformation eine Milliarde Jahre lang an. Kraterzählungen zeigten, dass selbst der jüngste Berg auf Ganymed noch drei Milliarden Jahre alt ist.

Geologic evolution of Galileo Regio, Ganymede

Lateral Displacement in Northern Marius Regio, Ganymede: Evidence from Galileo SSI Data

The formation of Ganymede’s grooved terrain: Numerical modeling of extensional necking instabilities

Hydrated Salt Minerals on Ganymede’s Surface: Evidence of an Ocean Below

Bildergalerie

(Zum Vergrößern die jeweiligen Vorschaubilder anklicken.)

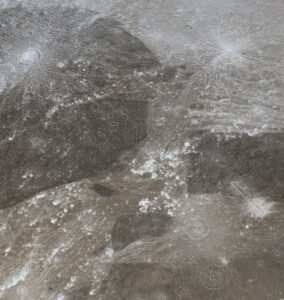

Bildmosaik von Ganymed, erstellt aus Fotos, die von der Raumsonde Voyager 2 aus einer Entfernung von rund 300.000 Kilometern aufgenommen wurden. Der älteste dunkle Bereich, Galileo Regio, befindet sich oben rechts im Bild. Er ist von dem kleineren dunklen Bereich Marius Regio (Bildmitte) durch ein helles, relativ junges Band namens Uruk Sulcus getrennt. Frisches Eis aus dem neu entstandenen Osiris-Krater schuf die hellen Strahlen am unteren Bildrand.

(NASA/JPL/Bildmosaik: astroarts.org)

Auf Ganymeds Oberfläche erkennt man zahlreiche Blöcke, die in der Eisoberfläche eingefroren sind. Sie vermitteln den Eindruck von eisüberzogenen „Kontinenten“, die auf durchscheinendem Eis schwimmen. Offenbar haben sich die einzelnen Blöcke aufgrund der Krustenexpansion voneinander getrennt. Bei dem hell leuchtenden Material in der Umgebung von Kratern handelt es sich um frisches, reines Eis, das beim Einschlag des Meteoriten aus dem Mondinneren herausspritzte.

Dieses Farbbild wurde von Voyager 1 am 5. März 1979 aus einer Entfernung von etwa 230.000 Kilometern aufgenommen.

(NASA/JPL/astroarts.org)

Bildmosaik von der Oberfläche des Jupitermondes Ganymed, erstellt aus Fotos, die am 28. Dezember 2000 von der Raumsonde Galileo aus einer Entfernung von rund 70.000 Kilometern aufgenommen wurden.

(NASA/JPL/Space Science Institute/Gordan Ugarkovic/astroarts.org)

Diese Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble vom 9. April 2007 zeigt, wie sich Ganymed gerade hinter Jupiter schiebt und daher nur noch teilweise sichtbar ist. Von der Erde aus gesehen verschwindet der Mond alle sieben Tage hinter dem östlichen Horizont des Jupiter, um wenig später auf der anderen Seite wieder zu erscheinen.

(NASA, ESA, and E. Karkoschka (University of Arizona))

Morgen hier bei Solscape: Kallisto – eine alte, mit Kratern übersäte Welt